2 декабря 1857 года было Высочайше утверждено положение об учреждении на берегу Новороссийской бухты Константиновской морской станции.

Морская станция – это приморская тыловая структура, призванная обеспечить стоянку, мелкий ремонт и снабжение военных кораблей топливом, водой и продовольствием.

Последствия Крымской войны

Чтобы разобраться, нам надо вспомнить, что происходило до этого. В 1853 году началась Крымская война. В мае 1855 года Новороссийское укрепление (как и другие укрепления Черноморской береговой линии) было оставлено. Неудачный исход Крымской войны принес обороне юга России серьезный ущерб. В 1856 году по окончании Крымской войны был подписан Парижский мирный договор. По условиям этого договора России и Турции запрещалось иметь на Черном море военный флот и военно – морские арсеналы. Однако на основании прилагаемой к договору второй конвенции, для сторожевой службы на Черном море обе стороны могли иметь по 6 вооруженных паровых судов водоизмещением 800 тонн и по 4 водоизмещением 200 тонн. (Для России, ранее имевшей мощный Черноморский флот, эти унизительные условия просуществовали до 1871 года. Добиться их отмены удалось лишь после поражения Франции в войне с Пруссией.)

Кавказская война все продолжалась. Необходимо было пресечь контрабандные поставки горцам морем, обеспечить военные перевозки и охрану кавказского побережья. С этой целью и было разработано ‘Положение от устройстве морских средств на Восточном берегу Черного моря’. В рамках которого было предусмотрено учреждение Константиновской морской станции. Вторая морская станция должна была быть создана в Сухуми.

К Константиновской морской станции были прикомандированы вооруженные азовские барказы, укомплектованные чинами Азовского казачьего войска.

Азовские баркасы – это небольшие корабли прибрежной зоны плавания, которые представляли собой парусно – весельные морские суда с одной мачтой и дюжиной гребцов. Азовские барказы не попадали под определение военного корабля вообще, и смогли частично компенсировать нехватку боевых сил флота.

Таким образом, частично, в рамках дозволенного, были преодолены запреты, наложенные Парижским мирным договором. Вместо необходимых морских арсеналов, а фактически, военно – морских баз, были созданы небольшие, но столь необходимые у берегов Кавказа пункты базирования боевых кораблей.

Второе рождение

Однако приступить к устройству морской станции еще не было возможности. Часть прилегающих к Цемесской бухте территорий находилась под контролем отрядов горцев.

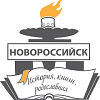

20 апреля 1858 года было основано Константиновское укрепление на месте Новороссийского. Для этого, как и 20 лет назад в 1838 году, был высажен десант в Цемесской бухте. И приступили к устройству укрепления и обустройству Константиновской морской станции, местом расположения которой был выбран комплекс построек бывшего Новороссийского адмиралтейства.

Сохранился чертеж общего расположения строений Константиновской морской станции.

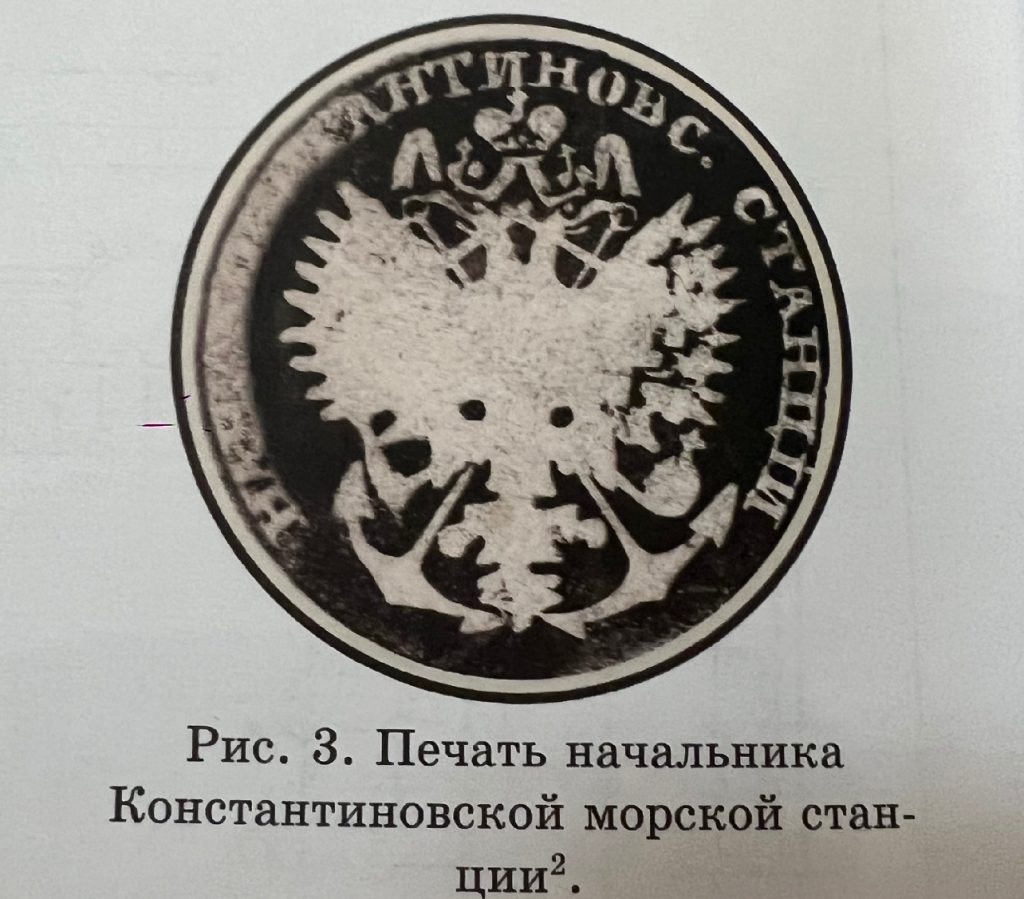

Есть данные о первом начальнике Константиновской морской станции – капитане 1 ранга Александре Ивановиче Завадовском (1817-1877). В должности начальника станции он прослужил около 6 лет. (Примечательно, что его имя увековечено на одной из мемориальных плит во Владимирском соборе Севастополя среди 57 адмиралов и офицеров флота, награжденных ордером Святого Георгия за участие в Крымской войне 1853-1856 годов.)

Подробнее о деятельности Константиновской морской станции можно прочитать в статье Ю.Р. Антипина.

1 мая 1867 года был подписан рапорт об окончании деятельности станции.

Источники:

[1] Ю.Р. Антипин ‘Из истории Константиновской морской станции’ Статья в издании Новороссийского исторического музея-заповедника ‘Исторические записки’. Выпуск 8.

[2] Степко Л.А. ‘Кордонная стратегия. Кавказ, век девятнадцатый’.